宅録史:序章 [連載読み物]

今回から新連載です。自分は昔々から作曲した曲をテープやCD等の音源に仕上げる作業をしています。いわゆる自宅録音(通称:宅録)です。今ではPCと録音用のアプリが一つあればすべてが簡単に出来てしまいますが、当時、そこに辿り着くまでは苦難の歴史でした。おじさんの昔話になってしまいますが、その初期の歴史を書いてみます。今回は、今とはあまりにも違う当時(1980年代初頭)の時代背景です。

以前も書きましたが、高校生の時に作曲をしたいと思い、受験が終わった春休みにエレキを買いました。今なら曲を作りたかったら、まずはPCを買って録音用のアプリの習得になると思いますが、当時はPCどころか打ち込みもない時代なので、曲を作るためには何年もかけて楽器を習得するしか道はなかったのです。作曲をするためにはギターより鍵盤の方が良いのは分かってましたが、まだ安価な電子キーボードも存在せず、高価なピアノやエレクトーンを買える経済状況ではありませんでした。選択肢はなく、¥36,000のエレキを買うことから始まりました。

当時はまだアナログ・レコードの時代でした。アマチュアがレコードを作ることは金銭的に難しく、オリジナル曲を配布する媒体はカセット・テープしかありませんでした。また、録音のためのマルチ・トラック・レコーダー(MTR)、ミキサー、エフェクターも主流はプロ用のアナログ機器で何百万円以上もする物ばかりで、それらを買うことは不可能でした。

そんな時代だったので、アマチュアがそれなりのクオリティーでオリジナル曲を音源にするためには、録音設備があるスタジオでバンドの演奏を録ってもらい、カセット・テープの完成品まで仕上げてもらうしかありませんでした。プロ用の機材も高価な時代だったので、頼むと1~2曲でも10万円以上はかかったと思います。自力でやろうとしたら練習スタジオにラジカセを持ちこんで一発録りしかありませんでした。現在のようにデジタル録音ではないのでとても音質が悪く、ボーカルが聴き取れるかも怪しい音ですが、多くのアマチュアのデモテープは、それが普通でした。

自宅での録音は、オープンリールのテープを用いたアナログのMTRはありましたが、こちらも100万円以上はしましたし、ミキサーやエフェクターも揃えることを考えると自宅で機材を揃えることは不可能でした。なので、自宅で一人でやろうとすると、ラジカセでのギターの弾き語りの一発録りぐらいしかありません。

このような状況でしたが、MTRやミキサーなど、いずれも100万円の壁を切り始めて、徐々に自宅録音が見えてきた時代でもありました。とは言うものの一般庶民の大学1年生の自分に、そのような機材を買えるわけもなく、でも作りたいという情熱(欲望)は抑えきれず、無い知恵を絞って曲作りを始めることになります。

では、次回からそのお話が始まります。

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

目次

宅録史1:家であるもので曲を録音しろ

宅録史2:ドラムの法則をさがせ

宅録史3:何度でもやり直せ

宅録史4:アイドルをさがせ

宅録史5:複雑なものから法則を探せ

宅録史6:給料で機材を買え

宅録史7:すべて機械にやらせろ

当時はまだアナログ・レコードの時代でした。アマチュアがレコードを作ることは金銭的に難しく、オリジナル曲を配布する媒体はカセット・テープしかありませんでした。また、録音のためのマルチ・トラック・レコーダー(MTR)、ミキサー、エフェクターも主流はプロ用のアナログ機器で何百万円以上もする物ばかりで、それらを買うことは不可能でした。

そんな時代だったので、アマチュアがそれなりのクオリティーでオリジナル曲を音源にするためには、録音設備があるスタジオでバンドの演奏を録ってもらい、カセット・テープの完成品まで仕上げてもらうしかありませんでした。プロ用の機材も高価な時代だったので、頼むと1~2曲でも10万円以上はかかったと思います。自力でやろうとしたら練習スタジオにラジカセを持ちこんで一発録りしかありませんでした。現在のようにデジタル録音ではないのでとても音質が悪く、ボーカルが聴き取れるかも怪しい音ですが、多くのアマチュアのデモテープは、それが普通でした。

自宅での録音は、オープンリールのテープを用いたアナログのMTRはありましたが、こちらも100万円以上はしましたし、ミキサーやエフェクターも揃えることを考えると自宅で機材を揃えることは不可能でした。なので、自宅で一人でやろうとすると、ラジカセでのギターの弾き語りの一発録りぐらいしかありません。

このような状況でしたが、MTRやミキサーなど、いずれも100万円の壁を切り始めて、徐々に自宅録音が見えてきた時代でもありました。とは言うものの一般庶民の大学1年生の自分に、そのような機材を買えるわけもなく、でも作りたいという情熱(欲望)は抑えきれず、無い知恵を絞って曲作りを始めることになります。

では、次回からそのお話が始まります。

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

目次

宅録史1:家であるもので曲を録音しろ

宅録史2:ドラムの法則をさがせ

宅録史3:何度でもやり直せ

宅録史4:アイドルをさがせ

宅録史5:複雑なものから法則を探せ

宅録史6:給料で機材を買え

宅録史7:すべて機械にやらせろ

ハーモニーの歴史15 [連載読み物]

前回は、テンション・コードを多用した場合の制約を説明しました。テンションの華やかな響きを得る代償として、コード進行がワンパターン化しやすいと言うことです。ただし、19世紀の終わり頃、時代がもう少し進むとテンション・コードは、これらの制約を乗り越えると共に、調性と言うヨーロッパ音楽の基幹をも破壊することになります。

そのもう一つの立役者は変化和音です。変化和音とテンション・コードは分けて考えるべきと説明しましたが、当時の作曲家は、その境をあえて曖昧にする事により、新しい和音(もしくは調性の崩壊)を作り出しました。例えば、7th音にシャープやフラットを付け、これを、一次的な不協和音として使うのではなく、和音の主役として使用します。これにより、トニックへ進むべき本来のドミナント・モーションの機能が曖昧になります。

同様にテンション音にシャープやフラットをつけて音程を変化させると、本来の調(キー)のコードではなく他の調性のコードに聞えてきます。つまり、一つのコードに復数の調性が現れます。特に、トニック(ベース音)を削除すると、ほとんど本来の調性が分からなくなります。よって、本来の調で進んでいるハーモニーの上で、別の調性のハーモニーが入れ代り立ち代り現れることになり、要のドミナント・モーションが消えていきます。これにより、ドミナント・モーションの制約から解放されて、あらゆる音を使う事が出来ます。よって、(うまくいけば)多彩な響きが可能になります。

さらに進むと3度音の積み重ねも突き崩すことが可能です。13thのコードに変化和音を用いると、結果として、1オクターブ内にあるすべての音(白鍵、黒鍵すべてを含む12音)を使う事ができます。つまり、コードの音の選び方に制約がなくなってしまいます。その中から適当な音だけを選んでいけば、長短を含めた2度の音程を重ねる事も選択できます。これを進めると、3度音程のないハーモニーが出現します。特に、全音音階を併用すると復調を超えて無調をも得る事が出来ます。

テンション・コードは、不協和音に近いものです。それを違和感なくコード進行の中に入れこむのが、ドミナント・モーションの力です。変化和音により、あえてその後ろ盾を外すことにより、限りなく大きな自由を得たと言えるでしょう。ここまで来ると、調性の崩壊につながります。すべての音を自由に使えるということは、すばらしい可能性を得ると同時に、何も規則がない事を意味します。

ヨーロッパの音楽は、調性と言う規則の元にハーモニー、そして音楽そのものを発展させてきました。しかし、ハーモニーを発展させる為に、自らその規則を取り崩してきたと言えます。その結果として、終焉を迎えることになりました。

そのもう一つの立役者は変化和音です。変化和音とテンション・コードは分けて考えるべきと説明しましたが、当時の作曲家は、その境をあえて曖昧にする事により、新しい和音(もしくは調性の崩壊)を作り出しました。例えば、7th音にシャープやフラットを付け、これを、一次的な不協和音として使うのではなく、和音の主役として使用します。これにより、トニックへ進むべき本来のドミナント・モーションの機能が曖昧になります。

同様にテンション音にシャープやフラットをつけて音程を変化させると、本来の調(キー)のコードではなく他の調性のコードに聞えてきます。つまり、一つのコードに復数の調性が現れます。特に、トニック(ベース音)を削除すると、ほとんど本来の調性が分からなくなります。よって、本来の調で進んでいるハーモニーの上で、別の調性のハーモニーが入れ代り立ち代り現れることになり、要のドミナント・モーションが消えていきます。これにより、ドミナント・モーションの制約から解放されて、あらゆる音を使う事が出来ます。よって、(うまくいけば)多彩な響きが可能になります。

さらに進むと3度音の積み重ねも突き崩すことが可能です。13thのコードに変化和音を用いると、結果として、1オクターブ内にあるすべての音(白鍵、黒鍵すべてを含む12音)を使う事ができます。つまり、コードの音の選び方に制約がなくなってしまいます。その中から適当な音だけを選んでいけば、長短を含めた2度の音程を重ねる事も選択できます。これを進めると、3度音程のないハーモニーが出現します。特に、全音音階を併用すると復調を超えて無調をも得る事が出来ます。

テンション・コードは、不協和音に近いものです。それを違和感なくコード進行の中に入れこむのが、ドミナント・モーションの力です。変化和音により、あえてその後ろ盾を外すことにより、限りなく大きな自由を得たと言えるでしょう。ここまで来ると、調性の崩壊につながります。すべての音を自由に使えるということは、すばらしい可能性を得ると同時に、何も規則がない事を意味します。

ヨーロッパの音楽は、調性と言う規則の元にハーモニー、そして音楽そのものを発展させてきました。しかし、ハーモニーを発展させる為に、自らその規則を取り崩してきたと言えます。その結果として、終焉を迎えることになりました。

ハーモニーの歴史14 [連載読み物]

第14回:多彩な響き?ワンパターン?(テンション編2)

リストのピアノ曲、愛の夢 第3番

テンション・コードの美しくモダンな響き

定石的なセカンダリー・ドミナント・モーション

いわゆる、Ⅱ-Ⅴによる進行が聞かれます

リストのピアノ曲、愛の夢 第3番

テンション・コードの美しくモダンな響き

定石的なセカンダリー・ドミナント・モーション

いわゆる、Ⅱ-Ⅴによる進行が聞かれます

不協和音的に単発でテンション・コードを使いインパクトを得ることは、テンション・コードの概念が生まれる以前から聞かれます。しかし、それを複数つなげて、かつ、綺麗に響かせるのは難しい事です。変化和音とは異なる、そのような、機能的なテンション・コードの使い方は、19世紀も半ばになってから生まれました。今でも、ジャズやそれに影響を受けた音楽では、多くのテンション・コードの連結が聞かれます。それは、どのような仕組みになっているのでしょうか。

以前、テンション・コードは、7thコードと同類だと言う事を説明しました。通常のテンション・コードは、必ず、7th音を含むとともに、コード進行では7thコードと同じ機能を持っている訳です。その機能とはドミナント7thと呼ばれる「ソ、シ、レ、ファ」の7thコードが、トニックと呼ばれる「ド、ミ、ソ」へ進む力、つまり、ドミナント・モーションと呼ばれるコード進行の推進力です。

これにより、テンション・コードは7thコードと同様に、強力なコードの推進力を持っているわけですが、それをつなげて行こうとすると、困った問題が現れます。つまり、ドミナント7thのコードの次は、必ずトニックあるいはそれと同機能の「落ち着いたコード」に進みます。つまり、テンションのないコードに進もうとしてしまうわけです。テンション・コードを複数つなげていくのが難しいのは、これが主な理由です。

そこで、これを回避する技が、一つあります。それは、次から次とドミナント・モーションが来るように、コード進行にある錯覚を入れ込むことです。例えば、「ソ、シ、レ、ファ」の前に「レ、ファ#、ラ、ド」を置きます。この二つは、調(キー)がト長調(Gメジャー)だとすると、単にト長調のドミナント・モーションと解釈できます。つまり、ドミナント・モーションを一時的に他の調へ当てはめることにより、順次、ドミナント・モーションをつなげることが出来ます。これは、セカンダリー・ドミナント・モーションと呼ばれるテクニックです。

セカンダリー・ドミナント・モーションを多用すると、ドミナント・モーションの連続、つまりは7thやテンション・コードの連続を使うことが出来ます。ただし、それによる危険もたくさんあります。例えば、上記の例のように、本来の音階から外れたシャープやフラットがついた音がたくさん出てきます。これにより、メロディーとの兼ね合いが難しくなります。歌ものであれば、音程が取りづらくなります。ただ、これは、演奏の技量により何とかなるものではあります。

そして、もう一つは、コード進行そのもののバリエーションです。セカンダリー・ドミナント・モーションは、ある意味、ワン・パターンです。いわゆる「Ⅱ-Ⅴ(ツー・ファイブ)」と呼ばれるコード進行の繰り返しです。実際の曲では、いろいろなコードの置き換えが行なわれるとは言うものの、定型的な感じはいなめません。つまり、テンション・コードにより個々のコードは複雑になるものの、コードの進行は簡素になります。一時的にいろいろな調への移り変わりはあるにせよ、ドミナント・モーションと言う土台から逃れなれなくなるのです。このワンパターン化は、ジャズなどの即興演奏が主となる曲では、良いのかもしれませんが、作曲としては、型にはまったものになりやすく、テンション・コードの落とし穴と言えます。

以前、テンション・コードは、7thコードと同類だと言う事を説明しました。通常のテンション・コードは、必ず、7th音を含むとともに、コード進行では7thコードと同じ機能を持っている訳です。その機能とはドミナント7thと呼ばれる「ソ、シ、レ、ファ」の7thコードが、トニックと呼ばれる「ド、ミ、ソ」へ進む力、つまり、ドミナント・モーションと呼ばれるコード進行の推進力です。

これにより、テンション・コードは7thコードと同様に、強力なコードの推進力を持っているわけですが、それをつなげて行こうとすると、困った問題が現れます。つまり、ドミナント7thのコードの次は、必ずトニックあるいはそれと同機能の「落ち着いたコード」に進みます。つまり、テンションのないコードに進もうとしてしまうわけです。テンション・コードを複数つなげていくのが難しいのは、これが主な理由です。

そこで、これを回避する技が、一つあります。それは、次から次とドミナント・モーションが来るように、コード進行にある錯覚を入れ込むことです。例えば、「ソ、シ、レ、ファ」の前に「レ、ファ#、ラ、ド」を置きます。この二つは、調(キー)がト長調(Gメジャー)だとすると、単にト長調のドミナント・モーションと解釈できます。つまり、ドミナント・モーションを一時的に他の調へ当てはめることにより、順次、ドミナント・モーションをつなげることが出来ます。これは、セカンダリー・ドミナント・モーションと呼ばれるテクニックです。

セカンダリー・ドミナント・モーションを多用すると、ドミナント・モーションの連続、つまりは7thやテンション・コードの連続を使うことが出来ます。ただし、それによる危険もたくさんあります。例えば、上記の例のように、本来の音階から外れたシャープやフラットがついた音がたくさん出てきます。これにより、メロディーとの兼ね合いが難しくなります。歌ものであれば、音程が取りづらくなります。ただ、これは、演奏の技量により何とかなるものではあります。

そして、もう一つは、コード進行そのもののバリエーションです。セカンダリー・ドミナント・モーションは、ある意味、ワン・パターンです。いわゆる「Ⅱ-Ⅴ(ツー・ファイブ)」と呼ばれるコード進行の繰り返しです。実際の曲では、いろいろなコードの置き換えが行なわれるとは言うものの、定型的な感じはいなめません。つまり、テンション・コードにより個々のコードは複雑になるものの、コードの進行は簡素になります。一時的にいろいろな調への移り変わりはあるにせよ、ドミナント・モーションと言う土台から逃れなれなくなるのです。このワンパターン化は、ジャズなどの即興演奏が主となる曲では、良いのかもしれませんが、作曲としては、型にはまったものになりやすく、テンション・コードの落とし穴と言えます。

ハーモニーの歴史13 [連載読み物]

今回からは、テンション・コードのお話です。3度の音を積み重ねることによって発展した西洋音楽ですが、その発展の原動力であると同時に破壊への道筋を作ったものがテンション・コードです。我々にとっても、コードを学び始めるとテンション・コードは、挫折への第1歩。恐ろしい(?)存在です。まずは、テンション・コードと不協和音の違いを考えましょう。

以前、テンション・コードは、7thコードにさらに3度音程の音を積み上げていくこと、それは13thで打ち止めになることを説明しました。ここで重要なのは、テンション・コードには、常に7th音(Cコードだとシ♭音)が含まれると言う事です。もちろん、実際の演奏では、(演奏で指が届かないなどの諸事情で)省略される場合も多々ありますが、基本は、7th音あってのテンション・コードと言えます。逆に、7th音があってはならない場合(入れると意図した響きから外れる場合)は、テンションと考えずに「変化和音」と考えます。例えば、Cのコードに「ファ」(11th音)を入れる場合は、次のように音を積上げます。

基本のコード C : ド ミ ソ

変化和音(ミがファに変化) Csus4 : ド ファ ソ

テンション・コード C11 : ド ミ ソ シ♭ ファ

つまり、本来の3th音である「ミ」が4th(=11th音)の「ファ」に変化したわけです。このような変化和音は、コーラスなどのハーモニーで、あるパートのメロディーが前後の音の流れから「ファ」にならざるを得なかった場合などに現れます。以前、説明した協和と不協和のくり返しによるハーモニーのリズムを考えると、コーラスやストリングスの実際の曲では、協和なコードとコードの間に変化和音が多く現れることが多くなります。

変化和音は、不協和音です。あくまでも(仕方なく)一時的に現れたものと考えて、すぐに本来のコードに戻るのが原則です。上記で言えば「ド ミ ソ」のコードに戻ります。よって、他のコードへ進めないために、コードを進行させる力は、たいへん弱いと言うことが言えます。テンション・コードが7thの後ろ盾を持って、ダイナミックにコードを進行させていくのとは、大きな違いがあります。

以上が、協和音であるテンション・コードとそれ以外の不協和音(=変化和音)の違いを説明する原則になります。テンション・コードを7thコード、特にドミナント7thと同じものと考えるようになって、テンション・コードが自由に使う事が出来るようになりました。

ただし、実際の曲では、意図的に本来のコードに戻らずに変化和音を使用する場合も多くあり、美しく響く変化和音もあります。よって、テンションかどうかは判断の難しいところもあります。ただし、最初に説明したように、基本は、7th音のあって良いかどうかが分かれ目だと言うことです。

以前、テンション・コードは、7thコードにさらに3度音程の音を積み上げていくこと、それは13thで打ち止めになることを説明しました。ここで重要なのは、テンション・コードには、常に7th音(Cコードだとシ♭音)が含まれると言う事です。もちろん、実際の演奏では、(演奏で指が届かないなどの諸事情で)省略される場合も多々ありますが、基本は、7th音あってのテンション・コードと言えます。逆に、7th音があってはならない場合(入れると意図した響きから外れる場合)は、テンションと考えずに「変化和音」と考えます。例えば、Cのコードに「ファ」(11th音)を入れる場合は、次のように音を積上げます。

基本のコード C : ド ミ ソ

変化和音(ミがファに変化) Csus4 : ド ファ ソ

テンション・コード C11 : ド ミ ソ シ♭ ファ

つまり、本来の3th音である「ミ」が4th(=11th音)の「ファ」に変化したわけです。このような変化和音は、コーラスなどのハーモニーで、あるパートのメロディーが前後の音の流れから「ファ」にならざるを得なかった場合などに現れます。以前、説明した協和と不協和のくり返しによるハーモニーのリズムを考えると、コーラスやストリングスの実際の曲では、協和なコードとコードの間に変化和音が多く現れることが多くなります。

変化和音は、不協和音です。あくまでも(仕方なく)一時的に現れたものと考えて、すぐに本来のコードに戻るのが原則です。上記で言えば「ド ミ ソ」のコードに戻ります。よって、他のコードへ進めないために、コードを進行させる力は、たいへん弱いと言うことが言えます。テンション・コードが7thの後ろ盾を持って、ダイナミックにコードを進行させていくのとは、大きな違いがあります。

以上が、協和音であるテンション・コードとそれ以外の不協和音(=変化和音)の違いを説明する原則になります。テンション・コードを7thコード、特にドミナント7thと同じものと考えるようになって、テンション・コードが自由に使う事が出来るようになりました。

ただし、実際の曲では、意図的に本来のコードに戻らずに変化和音を使用する場合も多くあり、美しく響く変化和音もあります。よって、テンションかどうかは判断の難しいところもあります。ただし、最初に説明したように、基本は、7th音のあって良いかどうかが分かれ目だと言うことです。

ハーモニーの歴史12 [連載読み物]

第12回: 究極のポリフォニー(ポリフォニー編3)

J.S.バッハの平均律クラヴィーア曲集

第1巻 第1番 ハ長調からフーガ

鍵盤1台で奏でる4声のフーガ

順番に現れる主題を彩る多彩なハーモニーがとても美しい

J.S.バッハの平均律クラヴィーア曲集

第1巻 第1番 ハ長調からフーガ

鍵盤1台で奏でる4声のフーガ

順番に現れる主題を彩る多彩なハーモニーがとても美しい

カノンはポリフォニー音楽のかなめであり、各声部がバラバラになりがちなポリフォーニーに統一感を持たせる為の重要な形式だと言えます。そして、ポリフォニーを象徴するもう一つの形式、そして究極のポリフォニーが「フーガ」です。

フーガは各声部が同一のメロディーを演奏する点では、カノンと近いものがあります。通常の形式では、まず最初の声部が単独でメロディーを演奏します。カノンと異なり、たいていの場合は、数小節の短いメロディーで完結します。そして、最初の声部のメロディーが終わると同時に、2番目の声部が同じメロディーの演奏を始めます。ただし、ここでキー(調)は、5度上等に移調されます。その間、最初の声部も休むことなく演奏しますが、メロディーは自由に動きます。アドリブ的に多彩なメロディーを演奏しながら2番目のメロディーにハーモニーをつけることになります。

同じように、3番目、4番目の声部が入ってきます(声部の数は、曲により2~6ぐらいまであります)。各声部は、順番に同じメロディーを演奏しますがそれぞれキーが異なり、また、他の声部が演奏しているときは、全く異なるメロディーを演奏することになります。そして、全部の声部が終わると間奏が入ります。間奏は、複雑なハーモニー処理で最初の調(キー)から大きく逸脱した演奏をもとの調に戻るために必要となります。編曲としては、カノンの手法を用いたり即興演奏となったり、多彩かつ高度なものが多く聞かれます。その後、また、いづれかの声部が最初のメロディーを演奏して2順目の演奏が始まります。何順するかは、曲によりいろいろです。

カノンとの一番の違いは、各声部のメロディーが重ならない為、今どこの声部がメロディーを演奏しているか聞き取りやすいことです。また、各声部が自由に動けるため作曲的にも演奏的にも高度なものが求められます。同一のメロディーを用いながら、毎回異なるハーモニーの処理や転調等が行なわれます。

ポリフォニーとして高度な技法であるフーガですが、バッハをピークとして急速に消滅していきます。その後はベートーベンで少し聴かれるぐらいです。曲の進行において形式が厳格であるがゆえに、古臭くなってしまったのかもしれません。ただし、各声部で同じメロディーを繰り替えすと言う最小限の決まり事の中で、無限のハーモニーを即興的な演奏の中で生み出すフーガの技法は、究極のハーモニーと言う事が出来ます。

フーガに限らずポリフォニー音楽は、バロック時代が全盛期で、バッハをもって完成し同時に終焉を迎えました。ただし、形式としては過去のものとなりましたが、現代のホモホニーのハーモニーにおいても、各部分を見ていくとこれらの要素がたくさん見うけられます。ポリフォニーの基礎があって始めて、ホモホニーが理解できると言えます。

フーガは各声部が同一のメロディーを演奏する点では、カノンと近いものがあります。通常の形式では、まず最初の声部が単独でメロディーを演奏します。カノンと異なり、たいていの場合は、数小節の短いメロディーで完結します。そして、最初の声部のメロディーが終わると同時に、2番目の声部が同じメロディーの演奏を始めます。ただし、ここでキー(調)は、5度上等に移調されます。その間、最初の声部も休むことなく演奏しますが、メロディーは自由に動きます。アドリブ的に多彩なメロディーを演奏しながら2番目のメロディーにハーモニーをつけることになります。

同じように、3番目、4番目の声部が入ってきます(声部の数は、曲により2~6ぐらいまであります)。各声部は、順番に同じメロディーを演奏しますがそれぞれキーが異なり、また、他の声部が演奏しているときは、全く異なるメロディーを演奏することになります。そして、全部の声部が終わると間奏が入ります。間奏は、複雑なハーモニー処理で最初の調(キー)から大きく逸脱した演奏をもとの調に戻るために必要となります。編曲としては、カノンの手法を用いたり即興演奏となったり、多彩かつ高度なものが多く聞かれます。その後、また、いづれかの声部が最初のメロディーを演奏して2順目の演奏が始まります。何順するかは、曲によりいろいろです。

カノンとの一番の違いは、各声部のメロディーが重ならない為、今どこの声部がメロディーを演奏しているか聞き取りやすいことです。また、各声部が自由に動けるため作曲的にも演奏的にも高度なものが求められます。同一のメロディーを用いながら、毎回異なるハーモニーの処理や転調等が行なわれます。

ポリフォニーとして高度な技法であるフーガですが、バッハをピークとして急速に消滅していきます。その後はベートーベンで少し聴かれるぐらいです。曲の進行において形式が厳格であるがゆえに、古臭くなってしまったのかもしれません。ただし、各声部で同じメロディーを繰り替えすと言う最小限の決まり事の中で、無限のハーモニーを即興的な演奏の中で生み出すフーガの技法は、究極のハーモニーと言う事が出来ます。

フーガに限らずポリフォニー音楽は、バロック時代が全盛期で、バッハをもって完成し同時に終焉を迎えました。ただし、形式としては過去のものとなりましたが、現代のホモホニーのハーモニーにおいても、各部分を見ていくとこれらの要素がたくさん見うけられます。ポリフォニーの基礎があって始めて、ホモホニーが理解できると言えます。

ハーモニーの歴史11 [連載読み物]

第11回:みんなで重ねれば(ポリフォニー編2)

J.S.バッハの音楽の捧げ物から逆行カノン

(原譜はソプラノ記号だがト音記号で記譜)

楽譜は1声だが実際は2声のカノン

最後にある逆さまになったト音記号がミソ

もう一人は楽譜を上下逆に読んで曲の最後から逆行して演奏する

J.S.バッハの音楽の捧げ物から逆行カノン

(原譜はソプラノ記号だがト音記号で記譜)

楽譜は1声だが実際は2声のカノン

最後にある逆さまになったト音記号がミソ

もう一人は楽譜を上下逆に読んで曲の最後から逆行して演奏する

前回は、コーラスなどの各声部の流れからコードでは説明できないハーモニーの多彩さを説明しました。例えば、コード進行で表現すれば単純なストリングスの演奏でも、実際にクラシック等で聞かれる演奏は多彩な響きを持っています。逆に、いくら綺麗なストリングスの音色を使っても、シンセサイザーの鍵盤でコードをなぞっていくだけでは、これらのまねはできません。そして、さらに各声部のメロディーを突き詰めていくとポリフォニーを避けて通れなくなります。

以前、説明したように、ポリフォニーは各声部が別々のメロディーを歌いかつ全体としてハーモニーとしての調和も取れた形式を言います。現代の音楽では完全なポリフォニーの曲を作ることはまれで、部分的な味付けとなる場合が多いでしょう。しかし、概念を説明するために、完全なポリフォニーの曲の形式を説明しましょう。

ポリフォニーの形式はたくさんあります。形式に捕らわれずに1曲を通して各声部がまったく違うメロディーを歌うことも出来ますが、それでは規則も何もなく説明しようありませんし、聴く立場からみても、それぞれのメロディーを聞き取る事は不可能です。そこで、もっとも一般的な「カノン」形式を説明しましょう。

カノンの基本は、同じメロディーを各声部がワンテンポずらして歌うことです。簡単な例では、「かえるの歌」はカノンそのものです。各声部が、何小節かづつずれて同じメロディーを歌い出すと、それがきれいなハーモニーになるように、あらかじめメロディーに細工がしてあるわけです。どの声部も主役でありながら相手にハーモニーをつけてあげるわけです。ソプラノが主役でそれ以外は脇役であるホモホニーとは異なり、主従関係のないハーモニーの世界です。

「かえるの歌」は単純な例ですが、実際にもっと複雑で長いメロディーになってくると、とたんに作曲が難しくなってきます。すべてが同じメロディーを歌っているわけですから、不協和音を除く為に一つの声部のメロディーを変えると、他のすべてのメロディーも変り、また別の箇所で不協和音が発生します。あちらを立てればこちらが立たずです。そこで、ある声部の一部だけメロディーを変えてしまって処理することも出来ますが、これは各声部に主従関係が生まれてしまいます。逆に、すべての声部が完全に同じメロディーとなっている曲は、「厳格」なカノンとされ、ある意味、数学的な精巧さがあります。そして、なによりすべての声部が主役で演奏が楽しい曲になります。

カノンには、さらに多くの種類があります。最初のメロディーをそのままなぞるのではなく、逆から演奏するもの(2番目の声部は、最初の声部のメロディーを楽譜の後ろから演奏する)、音程が逆になっているもの(音符を上下逆にする)、音程が異なるもの(音符を上下に平行移動)テンポが倍になったり半分になるものなどなどです。一見、遊びのような手法ですが、各声部の音程やテンポが異なるのでハーモニーも刻々と変り、作曲には高度なテクニックが求められます。これらの手法で「厳格」なカノンを作るのは至難の技でしょう。

以前、説明したように、ポリフォニーは各声部が別々のメロディーを歌いかつ全体としてハーモニーとしての調和も取れた形式を言います。現代の音楽では完全なポリフォニーの曲を作ることはまれで、部分的な味付けとなる場合が多いでしょう。しかし、概念を説明するために、完全なポリフォニーの曲の形式を説明しましょう。

ポリフォニーの形式はたくさんあります。形式に捕らわれずに1曲を通して各声部がまったく違うメロディーを歌うことも出来ますが、それでは規則も何もなく説明しようありませんし、聴く立場からみても、それぞれのメロディーを聞き取る事は不可能です。そこで、もっとも一般的な「カノン」形式を説明しましょう。

カノンの基本は、同じメロディーを各声部がワンテンポずらして歌うことです。簡単な例では、「かえるの歌」はカノンそのものです。各声部が、何小節かづつずれて同じメロディーを歌い出すと、それがきれいなハーモニーになるように、あらかじめメロディーに細工がしてあるわけです。どの声部も主役でありながら相手にハーモニーをつけてあげるわけです。ソプラノが主役でそれ以外は脇役であるホモホニーとは異なり、主従関係のないハーモニーの世界です。

「かえるの歌」は単純な例ですが、実際にもっと複雑で長いメロディーになってくると、とたんに作曲が難しくなってきます。すべてが同じメロディーを歌っているわけですから、不協和音を除く為に一つの声部のメロディーを変えると、他のすべてのメロディーも変り、また別の箇所で不協和音が発生します。あちらを立てればこちらが立たずです。そこで、ある声部の一部だけメロディーを変えてしまって処理することも出来ますが、これは各声部に主従関係が生まれてしまいます。逆に、すべての声部が完全に同じメロディーとなっている曲は、「厳格」なカノンとされ、ある意味、数学的な精巧さがあります。そして、なによりすべての声部が主役で演奏が楽しい曲になります。

カノンには、さらに多くの種類があります。最初のメロディーをそのままなぞるのではなく、逆から演奏するもの(2番目の声部は、最初の声部のメロディーを楽譜の後ろから演奏する)、音程が逆になっているもの(音符を上下逆にする)、音程が異なるもの(音符を上下に平行移動)テンポが倍になったり半分になるものなどなどです。一見、遊びのような手法ですが、各声部の音程やテンポが異なるのでハーモニーも刻々と変り、作曲には高度なテクニックが求められます。これらの手法で「厳格」なカノンを作るのは至難の技でしょう。

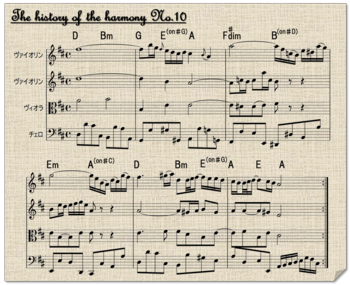

ハーモニーの歴史10 [連載読み物]

しばらくの間、話を簡略化するためにコードの話が続きました。今回は、基本に戻ってハーモニーのお話です。記号化できるコードと違って、ハーモニーそのものは、楽譜を見ながら音を聞かなければ理解が難しいものです。よって、文字で説明するとどうしても抽象的になってしまいますのでご了承下さい。

ハーモニーそのものには、各声部のメロディーの流れや、楽器(あるいは声)などの音質の対比、演奏上の表現、楽器の数など多くの要素が絡んでくる事を最初に説明しました。その中で、もっとも基本となるのは、各声部のメロディーの流れでしょう。

通常、ギターやピアノなどで一人でコードを弾くと、弾いている音はすべてコードの構成音です。大方の場合、それぞれのコードは、弦や鍵盤の押さえ方の「型」があり、それらを複数つなげていくことによって演奏が成り立ちます。よって、ある程度決まったパターンでの演奏となると同時に、そこにコードの構成音以外の不協和音は存在しません。それらのコードとコードのつながりは、コード進行としてのつながりはありますが、コードを構成しているそれぞれの音、つまり各声部の滑らかなつながりはありません。

逆に、コーラスや弦楽曲などでは、各声部(コーラスでは、ソプラノ、アルト、テノール、バスです)は、それぞれ独立したメロディーを歌っています。メインのメロディー(主旋律)は、一番上のパート(ソプラノ)ですが、他のパートもただコードの構成音のみを歌っているわけではなく、独自に滑らかなメロディーを歌っています。通常、聴衆には聞き取れないかもしれませんが、それらのメロディーは、ハーモニーを形作る上で重要な働きをします。そして、時にはメインのメロディーの隙間を縫って、新たなメロディーを聞かせて自己主張する場合もあります。

ここで重要なのは、各声部が主旋律と平行に動いているわけではなく、異なるメロディーを奏でていることです。例えば、主旋律の音程が上に行ったら他の声部は下へ行く、主旋律が音を伸ばしているところで他の声部は細かい動きで音程を変えるなどです。各声部間の音程とリズムの関係が常に動いているわけです。結果として、そこにはコード以外の多く音、つまり不協和音が入ってきます。コードと言う概念のみだと、「1小節の間ずっと同じコード」と考える場合も、ハーモニーとして考えると、「どこかの声部の音程が変る毎に細かくコードが変る」と考えます。これにより、単純にピアノやギターでコードをリズムにのせて演奏する場合と異なり、緊張感のある多彩な響きが生まれるわけです。

これらの不協和音は協和な音程の間に経過的に生まれるものです。通常、リズムの強拍では協和に、弱拍では不協和になるようにハーモニーをつけます。テンション・コードのように常に含まれるものではありません。逆に言うと、ハーモニーの協和、不協和の繰り返しによってリズムが形作られます。明確なリズム楽器を持たないオーケストラなどがダイナミックなリズムを奏でる事が出来る理由は、ハーモニーにもあるのです。

ハーモニーそのものには、各声部のメロディーの流れや、楽器(あるいは声)などの音質の対比、演奏上の表現、楽器の数など多くの要素が絡んでくる事を最初に説明しました。その中で、もっとも基本となるのは、各声部のメロディーの流れでしょう。

通常、ギターやピアノなどで一人でコードを弾くと、弾いている音はすべてコードの構成音です。大方の場合、それぞれのコードは、弦や鍵盤の押さえ方の「型」があり、それらを複数つなげていくことによって演奏が成り立ちます。よって、ある程度決まったパターンでの演奏となると同時に、そこにコードの構成音以外の不協和音は存在しません。それらのコードとコードのつながりは、コード進行としてのつながりはありますが、コードを構成しているそれぞれの音、つまり各声部の滑らかなつながりはありません。

逆に、コーラスや弦楽曲などでは、各声部(コーラスでは、ソプラノ、アルト、テノール、バスです)は、それぞれ独立したメロディーを歌っています。メインのメロディー(主旋律)は、一番上のパート(ソプラノ)ですが、他のパートもただコードの構成音のみを歌っているわけではなく、独自に滑らかなメロディーを歌っています。通常、聴衆には聞き取れないかもしれませんが、それらのメロディーは、ハーモニーを形作る上で重要な働きをします。そして、時にはメインのメロディーの隙間を縫って、新たなメロディーを聞かせて自己主張する場合もあります。

ここで重要なのは、各声部が主旋律と平行に動いているわけではなく、異なるメロディーを奏でていることです。例えば、主旋律の音程が上に行ったら他の声部は下へ行く、主旋律が音を伸ばしているところで他の声部は細かい動きで音程を変えるなどです。各声部間の音程とリズムの関係が常に動いているわけです。結果として、そこにはコード以外の多く音、つまり不協和音が入ってきます。コードと言う概念のみだと、「1小節の間ずっと同じコード」と考える場合も、ハーモニーとして考えると、「どこかの声部の音程が変る毎に細かくコードが変る」と考えます。これにより、単純にピアノやギターでコードをリズムにのせて演奏する場合と異なり、緊張感のある多彩な響きが生まれるわけです。

これらの不協和音は協和な音程の間に経過的に生まれるものです。通常、リズムの強拍では協和に、弱拍では不協和になるようにハーモニーをつけます。テンション・コードのように常に含まれるものではありません。逆に言うと、ハーモニーの協和、不協和の繰り返しによってリズムが形作られます。明確なリズム楽器を持たないオーケストラなどがダイナミックなリズムを奏でる事が出来る理由は、ハーモニーにもあるのです。

ハーモニーの歴史9 [連載読み物]

成り立ちの歴史からハーモニーをやんわりと解説するシリーズの続きです。

第9回:西洋へ持ちこまれたもの

ブルースのコード進行

CやFが7thとなっていたり

G→Fの禁則の進行が使われている

このシンプルな12小節で多くの名曲が作られる

長い間反映してきた西洋のハーモニーの世界は、最少の音程(2度)にたどり着き終局を迎えました。その後のクラシックの世界では、現代音楽と名を変えて法則のない世界が続いています。また、我々が聞くポップス等は、クラシックに100年ぐらい遅れて同じ歴史の歩み(崩壊への歩み?)をたどっています。それらは、おおよそはクラシックのコピーの世界ですが、異なる面もあります。今回は、それらを説明しましょう。

現代の一般的なポップスでは、アメリカの黒人社会から発生したブルースとそれから発展したジャズ、ロックの影響が多大です。リズムが特に影響を受けましたが、ハーモニーの世界にもそれは言えます。ブルースのコードの一番大きな特色は、7thコードを多用すると言う事につきます。逆に、コードそのものは、スリー・コードと言われる三種類が主に使われます。それらは、クラシックの世界では、もっとも基本的な3つで、トニック、サブドミナント、ドミナントと言われるものです。キーをCとするとC7、F7、G7になります。

通常、これらの3つだけのコードを使って曲を作ると、童謡のようにシンプル(悪く言えばワンパターン)な響きになってしまいます。ただし、ブルースではコードがすべて7thになっているためにちょっと事情が異なります。7thに変化した音は、本来の長調のスケールから外れて短調のスケール音を付加します。さらに、それらの音は平均律から外れた微妙な音程で演奏されます。よって、曲調が長調でも短調でもないものになります。これらの音は、ブルー・ノートと呼ばれ、ブルースを決定付けるものなのです。

これらのブルー・ノートは、ブルースの憂鬱で重たい雰囲気を導き出したわけですが、ブルースがジャズ、ロックンロール、ハード・ロックなどなど変化して行くなかで、疾走感と重量感、都会的と泥臭ささなど、同じコードから相反するさまざまな雰囲気をも作り出していきます。そのすべてが、ブルースに根付いているがゆえに、旧来の西洋音楽のハーモニーとは異なる響きを作り出しているわけです。多彩な響きを得る為に複雑化していき、最後に飽和してしまった西洋のハーモニーと比較すると、ブルースは最少の理論で多彩なハーモニーを作り出します。これは、音楽以外においても西洋文明と(日本を含めた)それ以外を比較するときに、多く見られる対比でしょう。

また、ブルース以降、特にロックのハーモニーにおいては、クラシックの3度のハーモニーにおいて禁則となっているものが多く使われています。例えば、3度音を抜いたコード(パワー・コード)、ベースとトップノートのオクターブ平行進行(ベースとエレキのユニゾンのリフ)、ドミナントからサブドミナント(G→F)へのコード進行などです。これらは、ロックであっても時と場合によってはハーモニーを空虚にしてしまう危険がありますが、多くの場合はなくてはならない響きです。理論よりもセンス、そして自由なハーモニーこそがロックかもしれません。

現代までたどり着きましたが連載はまだ続きます。次からはテーマを絞って解説する予定です。

ハーモニーの歴史8 [連載読み物]

前回までの説明した3度の音の積み重ねにより、ハーモニーの世界は発展を続けました。具体的な使い方は、巷に溢れている現在の曲で聴けますし、本屋さんには理論書もたくさんあります。つまり、現在、ポップス等で聞かれるコードは、19世紀のヨーロッパで確立されたものとそれほど変りません。その間、本家のヨーロッパのクラシックは、現代音楽と言うものへ移行しました。ハーモニーの世界では、印象派の時代、ドビッシーがその幕開けとなります。

ドビッシーは、旧来のヨーロッパ音楽にない手法を用いた作曲家です。彼は、日本の芸術、特に浮世絵から大きな影響を受けています。そのせいか、彼の曲の中では日本の雅楽などで聴かれるハーモニーをアレンジにしたものが聞かれます。日本古来のハーモニーには、特に理論はありませんが、4度間隔のハーモニーが多いのが特徴です。彼は、それをいくつか重ねることにより、独特のハーモニーを作り出しました。4度のハーモニーをずらして2つ重ねることによって、結果的に2度のハーモニーが生まれました。例えば、「ド、レ、ミ、ファ#」などです。そう、彼は長らく続いた3度のハーモニーからさらに一歩進み、その先にある2度のハーモニーを発見したのです。彼は、全音音階(ホールトーン・スケール)と言うすべてが長2度の音階も多用しましたが、ここからも必然的に2度のハーモニーが生まれます。

過去の歴史をたどれば3度から2度への移行は必然です。しかし、それを美しい曲の中で実現するのは「天才」のなせる技です。倍音と言う後ろ盾がある3度のハーモニーと異なり、2度のハーモニーはコードそのものは不協和なものばかりです。それらを綺麗に聞かせるのは、コードのみでは説明できない各声部の流れなどのアレンジの力によるところが大きいでしょう。

ただし、その後2度のハーモニーが反映を極めたとは言えません。少なくとも我々が普段聴く曲には見当たりません。そして、クラシックの世界でもすぐに次のステップへ行ってしまいました。2度の次に狭い音程は1度、つまりそれは、ハーモニーのない振り出しに戻ってしまいます。次のステップはない訳です。

現代音楽では決まった理論や規則はありません。あるのは作曲者のみが知る各個人の手法です。3度の積み重ねによる旧来のハーモニーに限らず個人が良しと思えばどのようなハーモニーを使っても良いのです。これは、大きな自由を得ると同時に混沌にも通じます。結局、徐々に音程を狭くすることによって進化してきたハーモニーの歴史は、飽和点を迎えて無秩序な世界になってしまったのです。

もっとも、そのような無秩序な世界が一般のポップスなどに反映されるのは、さらに何十年も後の話でしょう。過去の歴史を見ればい世間一般への普及までの時差は大きいのです。果たして未来の音楽はどうなるでしょうか?

ドビッシーは、旧来のヨーロッパ音楽にない手法を用いた作曲家です。彼は、日本の芸術、特に浮世絵から大きな影響を受けています。そのせいか、彼の曲の中では日本の雅楽などで聴かれるハーモニーをアレンジにしたものが聞かれます。日本古来のハーモニーには、特に理論はありませんが、4度間隔のハーモニーが多いのが特徴です。彼は、それをいくつか重ねることにより、独特のハーモニーを作り出しました。4度のハーモニーをずらして2つ重ねることによって、結果的に2度のハーモニーが生まれました。例えば、「ド、レ、ミ、ファ#」などです。そう、彼は長らく続いた3度のハーモニーからさらに一歩進み、その先にある2度のハーモニーを発見したのです。彼は、全音音階(ホールトーン・スケール)と言うすべてが長2度の音階も多用しましたが、ここからも必然的に2度のハーモニーが生まれます。

過去の歴史をたどれば3度から2度への移行は必然です。しかし、それを美しい曲の中で実現するのは「天才」のなせる技です。倍音と言う後ろ盾がある3度のハーモニーと異なり、2度のハーモニーはコードそのものは不協和なものばかりです。それらを綺麗に聞かせるのは、コードのみでは説明できない各声部の流れなどのアレンジの力によるところが大きいでしょう。

ただし、その後2度のハーモニーが反映を極めたとは言えません。少なくとも我々が普段聴く曲には見当たりません。そして、クラシックの世界でもすぐに次のステップへ行ってしまいました。2度の次に狭い音程は1度、つまりそれは、ハーモニーのない振り出しに戻ってしまいます。次のステップはない訳です。

現代音楽では決まった理論や規則はありません。あるのは作曲者のみが知る各個人の手法です。3度の積み重ねによる旧来のハーモニーに限らず個人が良しと思えばどのようなハーモニーを使っても良いのです。これは、大きな自由を得ると同時に混沌にも通じます。結局、徐々に音程を狭くすることによって進化してきたハーモニーの歴史は、飽和点を迎えて無秩序な世界になってしまったのです。

もっとも、そのような無秩序な世界が一般のポップスなどに反映されるのは、さらに何十年も後の話でしょう。過去の歴史を見ればい世間一般への普及までの時差は大きいのです。果たして未来の音楽はどうなるでしょうか?

ハーモニーの歴史7 [連載読み物]

前回は、3度の音の積み重ねによるハーモニーと倍音の関係、現在、使われている平均律に基づいた音階は実際には綺麗に響かないことを説明しました。結局は、あらゆるキーを演奏できて自由な転調を手に入れることの代償として、ハーモニーの美しさは犠牲になりました。だだし、転調をはじめとする自由なコード進行は、この後のハーモニーの発展の基幹となるわけで、あながち悪いことばかりではありません。バロック中期に平均律を手に入れた西洋音楽は、ここで、一気に進化を加速させます。

「フラットしたシ」の音を加えた4音のハーモニーに話を戻しましょう。3音のハーモニーで4種類の響きを手に入れたように、4音では、さらに多彩な響きを手に入れることが出来ます。短3度と長3度の順列組み合わせでたくさんの種類があります。実際には似たようなものを同類として「コードの機能」により分類をするのですが、大変煩雑なのでここではその説明はやめておきましょう。

「フラットしたシ」を加えたコードは、7thコードと言われ、この後のコード進行の発展の中心的な役割を担うことになります。それは、7thコードが「ド、ミ、ソ」のみのハーモニーよりも響きが不安定だからです。7thコードは響きが落ち着かないために長くは持続できません。よって、他の落ち着いたコードへ進みたくなります。これが、コードを次々と変えていく(コードを進行させる)原動力となります。特に、ドミナント7thと呼ばれる「ソ、シ、レ、ファ」の7thコードは、「ド、ミ、ソ」の安定したコードへ進む力が強く、この動きがすべてのコード進行の土台となります。これは、「ドミナント・モーション」と言われ、何百とある多彩なコード進行の多くは、この変形と言えるでしょう。逆に、コード進行の分析とは、いろいろ理由をつけて「ドミナント・モーション」へ解釈をつなげることとも言えます。

「フラットしたシ」を加えて4音のハーモニーを得ましたが、同じ考えでさらに3度上の音を加えていくことが出来ます。9thの「1オクターブ上のレ」、11thの「1オクターブ上のファ」、13thの「1オクターブ上のラ」です。もう一つ上の3度は、「2オクターブ上のド」になり、転回を考えるとハーモニーとしては意味がありません。つまり、3度の音の積み重ねは、13thで打ち止めとなります。数が限られるとは言え、7thコードと同様に(それぞれの3度間の音程差により)たくさんの種類が現れます。しかし、どれもコード進行の機能としては、7thコードの延長と考えて良いでしょう。これらは「テンション・コード」と言われ、転調とともに3度のハーモニーを発展させる原動力となります。

「テンション・コード」は、ハーモニーに彩りを与えます。ただし、「ド、ミ、ソ」のハーモニーと比較すると不安定で、不協和音に近いものです。すでに、13thは、ベートーベンの時代から使われていますが、多くの人がこれらの響きを「美しい」と思うようになるのはもう100年ぐらい後、印象派の時代です。さらに、大衆音楽(今で言えばポップス)で日常的に使われるようになるのは、さらに100年後ですね(つまり最近)。偉大な作曲家は、時代をどんどん進みますが、世間一般の耳が慣れるのには時間がかかります。